红白事比阔气、讲排场的少了,喜事新办、丧事简办的多了;打麻将、打牌的人少了,生活方式文明健康的人多了……近年来,吕梁市将移风易俗工作作为促进乡村振兴、增进民生福祉的一件大事,市委将移风易俗工作确立为十二项重大改革事项之一,通过宣教引导、示范引领、规范整治等途径,引导广大群众破除陈规陋习、倡树文明新风。如今,移风易俗工作在吕梁大地全面铺开,文明之花处处绽放,文明新风润泽乡里,为建设美丽幸福吕梁汇聚向上向善的精神力量。

不少群众发现,如今人情往来的范围渐渐变小了,人情往来主要集中在亲朋好友之间,以往一家办事全村吃酒的现象越来越少,礼金金额从之前的一千元、五百元变成了一二百元。过去各地红白事大操大办名目繁多,如今却在慢慢减少,遇事多数只有几桌,尤其是小孩出生、周岁和老人过寿,基本局限在直系亲戚范围。过去一般要吃三天酒席甚至办流水席,现在只在村里红白理事厅或是附近承担宴席的饭店简单就餐。随着移风易俗工作的持续推进,过去的陈规陋习在逐步破除,尤其是近年来星级文明户等评选表彰活动的不断开展,尊老爱幼、家庭和睦、邻里团结的和谐新氛围不断涌现,乡村焕发着文明新风尚。

破旧俗,建机制,陈规陋习蔓延势头得到遏制。在交城县等3县(市、区),通过抓好顶层设计,立足长远建机制,成立了推进移风易俗工作领导小组,出台行动方案,明确各镇(街道)、各职能单位移风易俗重点任务,建立健全责任机制,着力形成党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门各负其责、全社会共同参与的工作机制,以清单定任务,以督导抓落实,群众人情、宴席、彩礼等支出负担明显减轻,思想认识和行为习惯正在发生改变。

搭平台,树新风,形成崇德向善好风气。“婚喜事,简办好,讲文明,树新风,不攀比,无烦恼……”,根据《吕梁市移风易俗村规民约(居民公约)参考范本》,各个行政村(社区)结合本村(社区)实际,制定本村(社区)移风易俗村规民约(居民公约),并在醒目位置悬挂。各村建立健全“四会”组织,把村(居)民办理红白事的标准、流程及奖惩规定纳入红白理事会章程,建立了红白理事申报台账,明确申请、受理、审查等一系列流程规范,各村推广率达到100%。在交城县,依托新时代文明实践阵地,采取“宣传先行+教育引导+典型示范”的模式,依托8个新时代文明实践所、110个实践站开展宣传教育活动,以移风易俗“小切口”,助推县城建设“大文明”。汾阳市通过制作发布群众喜闻乐见、通俗易懂的文艺宣传短视频,营造浓厚宣传氛围。《汾阳话聊“移风易俗”》、自编自演《退彩礼》短剧、音乐快板《移风易俗树新风》、汾阳秧歌三句半《移风易俗解民忧》、汾孝秧歌说唱《移风易俗人称快》等被群众广泛转载。文水县以新时代文明实践中心、所、站为阵地,用好理论政策宣讲、文化文艺服务、法律服务等“8+N”支志愿服务队伍深入宣传报道全县推进移风易俗、精神文明建设的重点任务,积极开展“农村移风易俗主题宣传月”活动,组织广大文艺工作者积极创作文艺精品,编排了《婆媳故事》《彩礼风波》等一系列文艺作品,在全县12个乡镇开展移风易俗主题文艺巡演,将“文明新风”吹进广大人民群众心坎里。

营造氛围,树立榜样,让文明的种子根植心田。吕梁市积极选树移风易俗先进典型、移风易俗文明户,创建移风易俗示范村(社区)、评选出移风易俗示范村(社区)。汾阳市史家堡村,“十元礼金”已成常态,不管是孩子满月、十二岁生日还是婚丧嫁娶,老人寿诞均送十元的礼金,礼轻情意重已成为史家堡村的新风尚。栗家庄镇栗家庄村的李银娥,用实际行动传承着勤俭持家、互敬互爱、积极进取的良好家风,九年前,她组织了“代氏三门”正月初二移风易俗勤俭节约大聚会,将全家人的礼金放进“代氏三门”基金会,这个基金会的钱帮助困难户上大学,引领文明新风。

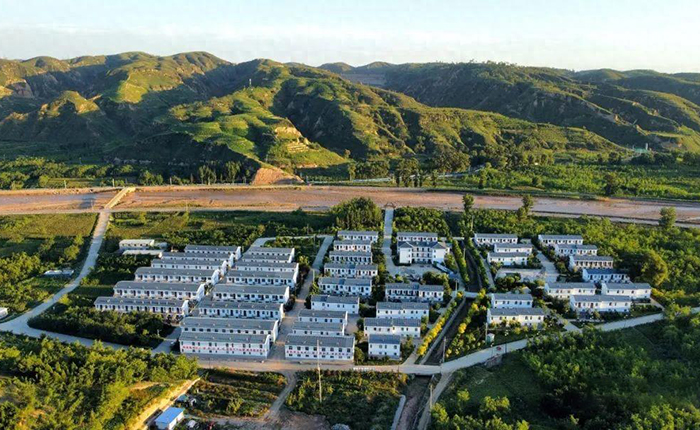

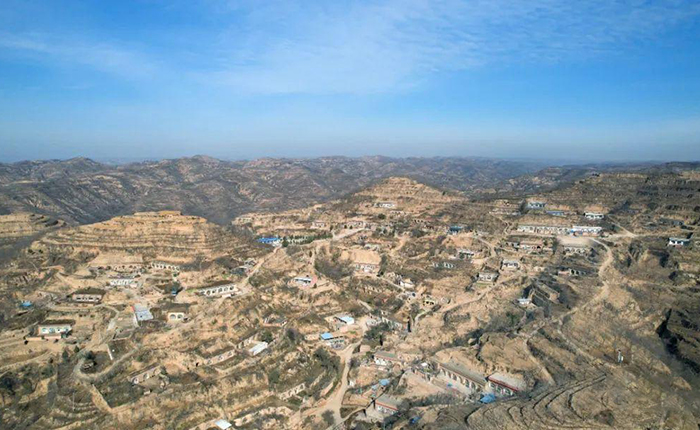

村看村,户看户,群众看干部。吕梁市党员领导干部以身作则、示范引领,自觉签订《移风易俗承诺书》,主动落实婚丧嫁娶报备制,带头简办婚丧事宜,严格做到“婚事新办”“丧事简办”“余事不办”,发挥“领头雁”作用,以良好党风促政风带民风。交城县洪相镇成村作为“以案促治”重点村,该县将整改标准提高到示范村建设标准,采用“工作专班+志愿助力”的方式,在建强党组织、管住微权力、办好民生事三个方面发力。文水县南庄镇麻家堡村“积分超市”、南庄村“道德积分取水机”,通过“积分制”激发广大群众向上向善,提振群众的精气神。各县(市、区)开展了2023年“星级文明户”“清廉家庭”的创建评选活动,将移风易俗“婚事新办,丧事简办,余事不办”的标准纳入创建标准,通过家风改善村风,通过树立模范榜样,形成标杆效应,用身边人、身边事教育群众,引导群众开展自我教育,使移风易俗工作真正入脑、入耳、入心。(记者 阮兴时)

- 黄河新闻网

- 黄河新闻网吕梁频道

- 山西省委社情民意通道